仮想デスクトップ(VDI)とリモートデスクトップサービス(RDS)の違いとは?テレワークへの活用方法も解説

テレワークを導入するのであれば、仮想デスクトップ(VDI)やリモートデスクトップサービス(RDS)がよいというのを聞いたことがある人もいるでしょう。しかし、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。また、どちらの方式を選ぶべきなのかも気になりますよね。そこで、仮想デスクトップとリモートデスクトップサービスについて紹介し、違いや適しているシーンについても解説します。

仮想デスクトップ(VDI)とは?

仮想デスクトップ(VDI)は、Virtual Desktop InitiativeまたはVirtual Desktop Infrastructureの頭文字をとったものであり、コンピュータのデスクトップ環境を拡張するソフトウェアの1つ、またそれらのソフトウェアによって拡張されたデスクトップのことを指します。

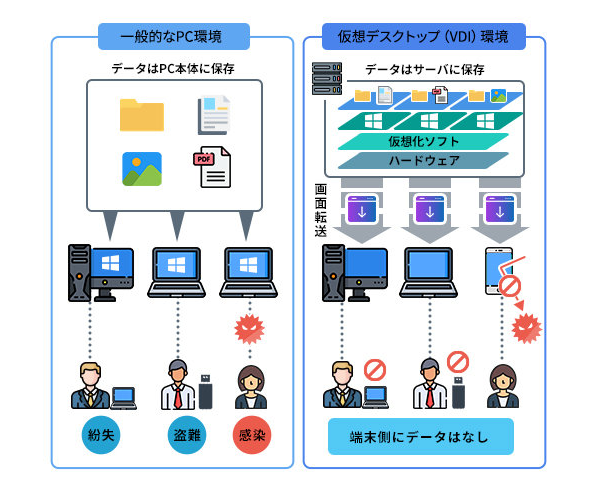

あらかじめ用意したサーバ上の仮想デスクトップ環境へ各端末からネットワークを経由してアクセスする仕組みとなっており、場所や端末を問わず、いつでも普段業務で使用しているデスクトップ環境を利用することができます。

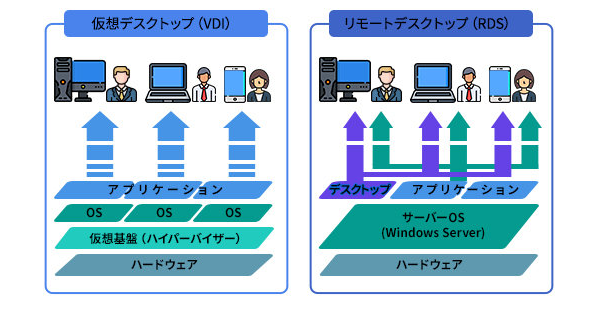

1台のサーバを仮想的に分割し、個別のPC環境を複数構築し、ユーザはそれぞれ自分専用の環境を利用します。実際処理をするのはサーバ側で、ユーザ側の端末へは画面転送をしているだけです。

したがって、処理パフォーマンスはサーバ側のスペックに左右されます。

仮想デスクトップ(VDI)のメリット・デメリット

仮想デスクトップはメリットが多いです。各端末でOSをアップデートしたりする必要がないため、PCを個別に管理するための負担が大幅に減ります。

接続している端末は、画面転送されているだけになるので、データやアプリケーションの情報はサーバに保存され、端末には残りません。情報漏えいのリスクも低減することが可能です。

もちろんスマートデバイスなどさまざまなデバイスでも使用できます。セキュリティ面でも安全で、いつでもどこでも業務環境にアクセスできることからテレワーク推進におすすめと言えるでしょう。

このようにメリットの多い仮想デスクトップですが、基本的にはユーザ毎に仮想デスクトップを構築するため、高度に専門的な技術が必要となります。IT人材不足の現代においては、採用するのも大変です。

また、仮想デスクトップを構築するためのサーバなどの機器、OSのライセンスなど初期投資もかなりの額かかります。

ただ、最近ではDaaSという形で自社構築ではなく、サービスとして利用できる仮想デスクトップサービスもありますので、上記のようなデメリット部分も解消されつつあります。

仮想デスクトップの構築に高いハードルを感じている場合は、DaaSを検討してみるのもよいでしょう。

どちらにしろ、インターネット環境が必要となりますので、オフライン状態では何もできません。さらに、災害などで肝心のサーバが故障してしまうと、使えなくなってしまうのがデメリットです。

シンクライアントとは何が違うの?

仮想デスクトップについて調べていくと必ず「シンクライアント」にもぶつかりますよね。シンクライアントという言葉は、「Thin(薄い)Client」の名の通り、ユーザが使用するクライアント端末の機能を最小限に抑え(HDDやSSDなどを省くなど)、アプリケーションのインストールも行わないというシステム形式を指したり、またはそのような機能のクライアント自体を指しています。アプリケーションの処理はクライアント側では行わずサーバ側で行う仕組みが採用されており、データを端末内に留めることがありません。端末の機能を抑えシンプルにすることで、サーバ側で一括して管理ができるようになります。

このように、シンクライアントは手元の端末では操作だけを行うという形式の総称で、仮想デスクトップ(VDI)はシンクライアントを実現する為の手法の1つといえます。

シンクライアントという技術自体は1990年代からありましたが、当時は通信速度やサーバスペックが現在に劣る事から実務に耐えられるレベルに至らず普及に二の足を踏みました。2000年代後半より通信速度の向上や仮想化技術の進歩が後押しして実務に利用できるようになり、仮想デスクトップ(を使ったシンクライアント)が普及しました。

リモートデスクトップサービス(RDS)とは?

リモートデスクトップサービス(RDS)は、Remote Desktop Servicesの略でネットワークで複数コンピュータに接続し、遠隔操作を可能にする機能のことを指します。

操作される側の端末を「ホスト(もしくはサーバ)」、操作する側を「クライアント」と呼びます。クライアント側でリモートデスクトップサービスのツールを起動し、離れた場所にあるホストに接続します。ホストのデスクトップ画面をクライアントに転送し、ホストを直接操作する形になります。

仮想デスクトップはユーザの人数分のリソースを構築しますが、リモートデスクトップの場合にはユーザごとの個別の環境が構築されません。

リモートデスクトップサービス(RDS)のメリット・デメリット

RDSは余分なリソースを構築しませんので、コストパフォーマンスに優れているのがメリットです。

また、環境の一括管理も得意としています。ユーザ全員が1つの共通した環境を使うため、OSのアップデートなどが簡単に行えるでしょう。管理者が仮想環境全体を把握しやすいともいえ、セキュリティ面でも高い効果が期待できます。

しかしながら、ユーザ毎のカスタマイズなどができない点がデメリットです。個別のアプリをインストールすることも不可能なため、自由度が低くなってしまいます。

仮想デスクトップ(VDI)とリモートデスクトップサービス(RDS)の違い

仮想デスクトップとリモートデスクトップは、画面を転送し、シンクライアントを実現する技術です。違いとしては、仮想デスクトップは「デスクトップの仮想化」であり、リモートデスクトップサービスは「アプリケーションの仮想化」であるという点です。仮想デスクトップは仮想化基盤に構築されたOSにそれぞれのユーザがアクセスします。各ユーザが割り当てられた仮想環境で必要なOSやアプリケーションをインストールすることができることから「デスクトップの仮想化」がされていると言えます。

対して、リモートデスクトップサービスは、一つの仮想マシン環境を複数ユーザが利用する形となり、同じOS・同じアプリケーションを共同利用する形になることから「アプリケーションの仮想化」と呼ばれます。

個別に仮想マシン環境が用意される仮想デスクトップでは、自由度は増しますが、コストが増大する傾向があります。リモートデスクトップサービスは、仮想マシン環境を共有することから、コストは抑えられますが、自由度は下がります。

シーン別活用術が知りたい!VDIとRDSどちらを採用すべきか?

仮想デスクトップ(VDI)とリモートデスクトップサービス(RDS)は、その特性を把握して、利用目的や同時利用頻度などにより使い分けるのがよいでしょう。

仮想デスクトップ(VDI)おすすめの利用シーン

ユーザごとの利用状況・目的・方法が異なる場合や、各ユーザの利用頻度が高い場合は、仮想デスクトップがおすすめと言えるでしょう。

仮想デスクトップ(VDI)は仮想マシンを1ユーザ毎に提供することができるため、ユーザそれぞれの業務内容や利用目的に応じて、適切な固有環境を用意することができます。

他ユーザの利用状況にも影響を受けることがないため、同時に複数人がフルタイムで環境を使用するケースでもおすすめと言えるでしょう。余ってしまったサーバのハードウェア資産を効率的に利用したい場合も、仮想デスクトップであれば、リソースを分割して利用することが可能になります。

対して、VDIは、構築のハードルが高いのがネックです。その場合は、VDIをサービスとして利用できる「DaaS(Desktop as a Service)」を導入するという手もあります。

- ユーザ毎に業務内容が異なり、個別の環境を用意してあげる必要がある

- 常時利用するため、他のユーザの利用状況に影響を受けないようにしたい

リモートデスクトップサービス(RDS)おすすめの利用シーン

利用目的が特定のものに限られ、利用頻度が低い場合は、リモートデスクトップサービスがおすすめです。遠隔操作したいユーザの利用目的が限定されているのであれば、同じOS・アプリケーションを提供できれば業務ができます。さらに、常時接続して使用することがないのであれば、わざわざユーザ個別に環境を用意して安定利用を叶える必要もありません。

例えば、ユーザの人数が6人でも、同時に使用するのは3人というケースもありますよね。そういった場合、3人分のリソースが構築されていれば十分なので、リモートデスクトップサービス(RDS)を採用することが多いです。

ユーザーの環境が共通で構わない(共同作業型の業務である等)かつ、常時利用ではない場合は、リモートデスクトップサービス(RDS)がおすすめと言えるでしょう。

一つの仮想マシンに複数ユーザをアクセスできるようにすればよいため、費用や管理工数を削減しながら円滑なリモート接続を構築することができます。

- テレワークの環境をすぐ構築したい

- ユーザごとの業務内容などがほぼ同じのため、共通のアプリケーションでよい

- コストを抑えたい

VDIとRDSについて分かるとリモートワークがうまくいく!

仮想デスクトップ(VDI)もリモートデスクトップサービス(RDS)も仮想環境を使って作業を行い、クライアント端末には情報を残さない、セキュリティはサーバ側で集中管理する事で賄える…等、共通するメリットが沢山あります。ユーザーに個別のリソースを構築する仮想デスクトップ(VDI)に対し、リモートデスクトップサービス(RDS)は最小限のリソースをユーザ同士で共有する方式です。

この2つは大きく異なるため、適しているシーンも異なります。

したがって、仮想デスクトップ(VDI)やリモートデスクトップサービス(RDS)を検討される際には、自社ではどのようなスタイルで業務を進めているのかを考えることが大切です。そうすることで、どちらを選ぶといいのかが分かり、テレワークを成功へと導きます。

ただし、いずれもインターネットを経由しますので、不正アクセス等には予め警戒しましょう。アクセス制御も平行して見直し or 検討されることをお薦めします。