データセンターとは何をするところ?利用方法や選び方まで紹介

クラウドネイティブ、クラウドファーストなどという言葉に代表されるように、近年では法人も個人も多くのシーンで当たり前にクラウドサービスが活用されています。

業務システムだけでなく基幹システムをクラウド環境で動かす企業も増えており、自社サーバールームに設置していたサーバーをアウトソースする事に舵を切った企業も多くいるでしょう。

しかしながら、自社管理施設内にサーバー設備を構えるオンプレミス運用も引き続き多くの企業が採用しており、実はデータセンター市場もクラウド市場と同様に拡大傾向にあります。調査会社IDC Japanの発表によると、国内事業者データセンターの延床面積は、2025年には339万8,000平方メートルに達するそうです( IDC Japan 株式会社、2022年4月発表)。

本日は根強い人気のデータセンターについて解説していきたいと思います。

データセンターとは?

データセンターとは、企業のサーバーを安全に、且つ高い可用性をもって運用することに特化した施設の総称です。 多くがサーバーを運用する為に必要になるネットワーク機器やセキュリティ機器も合わせて設置されます。

データセンター事業者は建物内に専用の棚(サーバーラック※)を配置しており、多くの場合「1ラック〇〇円」のように場所貸し形式で提供しています。

小規模利用向けにプランを持っているデータセンターでは、1ラックをハーフラック(2分の1)やクォーターラック(4分の1)といった形で複数に分割して提供してくれます。この場所貸し(場所借り)のことをハウジングと言います。

余談ですが、不動産業を営む会社に「〇〇ハウジング」という名前が多いですが、データセンター選びは不動産選びと似た点が多くあります。

※サーバーラック...サーバーやそれの運用に必要なストレージやネットワーク機器などを収納する専用棚のこと。一般的には幅19インチ、一段分の高さ1.75インチ × 42段のものが多い。この規格のラックを「19インチラック」や「42Uラック」と呼ぶ。42Uは「42ユニット入る」ことから来ている。

データセンターの設備

物理スぺース

データセンターでは、サーバーを設置するためのスペースだけでなく、サーバーの組み立て・分解ができるスペースや作業者が休憩するスペースなど、様々なスペースが用意されています。

ラック

サーバーを収納するためのラックやキャビネットも設備の一つです。これにより、サーバーを整理し、効率的にスペースを使用することができます。

データストレージ

大量のデータを保存するためのストレージはデータセンターにおいて必須の設備です。

ストレージエリアネットワーク(SAN)やネットワークアタッチトストレージ(NAS)、ハードディスクドライブ(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)などのストレージメディアも使用されます。

電力供給

サーバーを24時間365日稼働させるためには、安定した電力供給が必要です。冗長化された電源システム、バックアップ電源ジェネレーター、UPS(無停電電源装置)などはデータセンターの重要な設備の一つです。これにより、電力の一時的な喪失や停電時でもデータセンターの運用を継続することができます。

インターネット回線などのネットワークインフラ

サーバーをインターネット環境に接続するための回線もデータセンターの設備です。大容量のデータ通信やアクセスが集中したときでも安定した通信ができるよう、高品質なインターネット回線が用意されています。

また、ネットワークを管理するためルーターやスイッチ、ファイアウォール、ネットワークケーブル、パッチパネルなども提供されます。

空調・冷却システム

大量のサーバーが稼働するため、データセンター内は非常に高い温度になります。そこで重要なのが空調・冷却システムです。室温や湿度を一定に保つことで機器の過熱を防ぎ、正常に動作させることができます。エアコンやクーリングユニット、熱交換装置などが含まれます。

セキュリティ対策

重要な情報を保管しているデータセンターは、高いセキュリティで守られている必要があります。監視カメラ、防犯システム、ファイアウォール、侵入検知システム(IDS)、生体認証など様々なセキュリティ対策が講じられています。

災害対策設備

業務上重要なデータやシステムで使用されるのがデータセンターです。非常用電源などの設備、災害時にも影響を受けにくい立地、耐震構造など災害時でも稼働できるよう留意して建てられています。

データセンターの機能・役割

サーバーを安全に、そして高い可用性をもって運用する為に、データセンターはサーバー本体を設置するスペースだけでなく、いくつかの機能を有しています。

まず、建物そのものに災害対策が施されており、耐震性、免振性、耐火性が高いことの他、火災検知システム、消火システムを備えています。自然災害等に見舞われた際にもサーバーラックが倒れて機器が損傷する事のないようになっているのです。

また、稼働し続けるサーバーやネットワーク機器、セキュリティ機器の為に、ハードウェアにとって最適な湿度、温度を保てるよう空調管理が施されています。機器類にとって高温多湿は厳禁ですからね。

24時間365日サーバーの稼働を止めない為には電力の供給も必須です。落雷や変電所トラブルによる停電などの有事の際にも、電力供給が止まらないようにデータセンター内に自家発電設備やUPS(無停電電源装置)を有しています。

そして高い安全性を担保すべく、最先端の認証システムや監視カメラによって、人の出入りや行動も厳重に管理されています。データセンターを契約している企業の担当者であっても事前に入館申請をしておかないと入れないような徹底ぶりで、不審者が入館する事は非常に困難です。

その分、顧客は安心して自社のサーバーを預けることができるというわけです。更に、機器に異常がないかを監視するサービス(LEDランプ確認)や、機器の再起動を代行するサービス(リモートハンズ)などがあります。

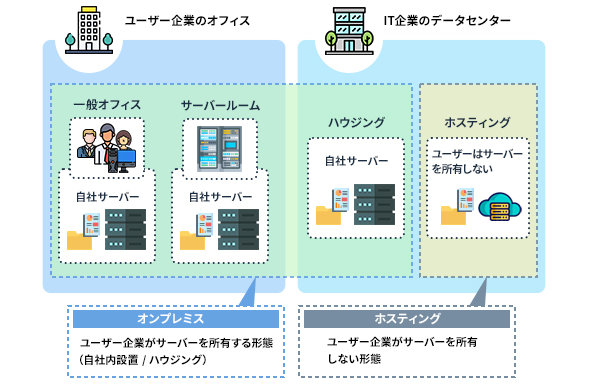

データセンターでサーバーを運用するのもクラウドでサーバーを運用するのも、自社オフィスからサーバーを出すという点では共通しているのですが、データセンターはサーバーやネットワーク機器、セキュリティ機器を置いて運用する為の建物を指しています。

データセンターに自社サーバーをハウジングするとなれば、契約はあくまで”場所貸し”ですので、そこに設置するサーバーやネットワーク機器、セキュリティ機器は契約企業の資産であり、運用管理は契約企業が行うことになります。

一方、クラウドはサービスの提供方法を指しています。クラウドといっても、実はクラウド事業者が運用するデータセンター内に物理的なサーバーは存在しています。ユーザーはそれらのサーバーをインターネットを介して利用します。データセンターと異なる点としては、サーバーやそれを運用する為のネットワーク機器、セキュリティ機器が自社の資産ではなくなりますので、購入費の削減やメンテナンスなどの運用工数の軽減にもつながります。

データセンターのメリット

地震大国の島国である日本において、BCP対策上データセンターは大変重要な施設であると言えます。ここからはサーバー運用の方法や場所ごとにメリットを比較していきましょう。

クラウドと比較したときのデータセンターのメリット

クラウドとデータセンターを比較すること自体が少々難しいのですが、クラウドにはないデータセンターのメリットは、自社内で運用していたサーバーをデータセンターに移設しても100%使えるということです。データセンターとはスペースや建物設備を契約しているだけですので、サーバー設計やネットワーク構築は契約企業の自由にカスタマイズすることができます。

企業のサーバーは「稼働し続けること」が重要ですので、自社で構築していたものをそのままごっそり移設する事が出来るのは充分な利点でしょう。

更に、既存のサーバーを移設するケースだけではなく新しくシステムを立ち上げる際にも、クラウドの場合は「そのサービスで希望の設計が出来るのか?」「運用開始後に拡張や修正が出来るのか?」を予め確認しておく必要がありますが、データセンターでの運用にその心配はないでしょう。

もちろん、上記の懸念を払拭出来た暁には、クラウドでの運用の方に軍配が上がることになります。

自社サーバールームでサーバーを運用した場合との比較

例えばオフィス移転が控えていて、今オフィスに構えているサーバー群を移転先にも持っていくのか?それともデータセンターに移設するのか?という岐路に立たされたとしましょう。

建物の災害対策については、対策レベルが高いオフィスビルもあると思いますが、そのようなオフィスビルは大抵家賃が高いのではないでしょうか。では一般的なオフィスビルと比べるとすると、やはりデータセンターの方が優れているでしょう。

また、オフィスビルには年に一度、全館を停電して電気設備を点検しなければいけない「法定停電」があります。これは電気事業法に基づいて行われるものですので避けて通れません。データセンターも法廷停電の対象施設になりますが、自家発電設備等があるのでサーバー類への電力供給が止まることありません。法定停電前後で情報システム担当者が準備をする必要がない点もメリットと言えるでしょう。

更に、サーバーやネットワーク機器類にとっての最適な湿度、温度は人間である私たちとは異なります。自社でサーバーを運用する際には、執務スペースとは別にサーバールームを別途用意し、適切な空調管理や必要量の電力を供給する為の電源工事が必要です。データセンターでハウジングしてしまえばこれらをオフィスに用意する必要はありません。

データセンターの利用について

データセンターで利用できるサービスには、ハウジングとホスティングがあります。

ハウジング

ハウジングとは、自社サーバーをデータセンター内に設置して運用することで、データセンターの場所を借りるいわゆる場所貸しです。コロケーションやケージングと呼ばれることもあります。

企業が自身で所有するサーバー機器をデータセンターに設置し、インターネット回線や電力、冷却システムなどのインフラ設備をデータセンターから提供してもらうサービスです。

サーバーを運用するための場所(設備)だけを借りるサービスのため、サーバーの管理や運用に必要な高度な設備や専門知識を自社で持つ必要がなくなります。サーバー設計やネットワーク構成は自由に組むことができますが、サーバーの設定や管理、メンテナンスは依然として顧客側(借りる側)の責任となります。

ホスティング

データセンター事業は一般的にハウジングを指しますが、ベンダーが用意しているサーバーを使わせてもらうホスティングというサービスもあります。自社でサーバーを用意しなくて済むサービスで、必要な分だけサーバーの容量を借りることができます。

サーバーをレンタルできることから、レンタルサーバーとも呼ばれています。専用ホスティングは1社で専有する形式、共用ホスティングは複数社でシェアする形式のホスティングサービスとなり、当然、共用ホスティングが割安となります。

費用についてだけではなく、サーバーの運用や保守は、ホスティングを提供しているベンダー側で行ってくれるので、管理も非常に楽です。ただし、サーバーやOSは予め用意されているものを使う必要がある為、自由に選べないというデメリットがあります。

ハウジングかホスティングか、自社にとってどれが適しているか十分に考えたいところです。

データセンターを選定するポイントとは

クラウドかデータセンターか、はたまた自社サーバールームかを比較して、データセンターでハウジングする事が決まったとしても、その後はどこのデータセンターがいいのか(ロケーション)の検討をする必要がありますね。

データセンターとして提供されているものであれば、前述の必須要素はある程度有しています。では、実際に検討するとなった場合はコストだけを比較すればいいかと言われると、そうではありません。

以下をデータセンターを探す際の参考にしてみてください。

必要な設備が揃っているかを確認する

提供される設備は、実はデータセンターによってかなり差があります。預けたいサーバーによっては相当な電力が必要だったり、特殊な冷却システムを用いる必要があったりしますが、それらがそもそも用意されていないデータセンターも少なくありません。

昨今ではAI等の発展により、GPU等の高負荷なサーバーを運用する企業も増えてきましたが、そういったものをデータセンターに預ける際には特に注意が必要です。

データセンターに行く事を想定する

ハウジングの場合、データセンターに設置されたサーバーは契約企業の資産です。何かあれば担当者が現地に赴き、作業しに行くことになるでしょう。その場合、立地は会社から近い方が方がいいのか、担当者の自宅から近い方がいいのか、車で行くのに便利な場所がいいのか、駅から近い場所がいいのか等、実際に現地に行く事を想定して検討する必要があります。

また、データセンター自体が堅牢でも周辺エリアやそこにたどり着く迄の道のりに難があると厄介かもしれません。洪水や、津波だけではなく、埋め立て地の液状化の可能性も考慮すべきでしょう。

2011年に起こった東日本震災の際には、埋め立て地エリアの液状化現象により目的地であるデータセンターにたどり着けないというケースもありました。

搬入や現地作業を想定する

無事入館した後は、直ぐに終わる作業であればいいですが、長い時間そこに滞在しなければならない場合もあります。休憩室や会議室等の設備があるかどうかも事前に確認しましょう。作業スペースを契約できるようなデータセンターもあります。また館内は寒いので、防寒具の貸し出しがあるとこれもありがたいです。常駐する場合や頻繁にデータセンターに赴く場合は軽食を取る事もあるかもしれません。近隣に飲食店やコンビニがあるかも調べておきましょう。

搬入作業時、雨天である場合もあります。搬入口の屋根や駐車場の有無も把握しておいた方が無難です。搬入を終えると残るのは段ボールや緩衝材などのゴミ。廃棄物の対応についても予め確認しましょう。

臨時で作業することを想定する

そしてサーバートラブルでデータセンターに駆けつける際には一刻を争うということもあります。

入館申請から実際に入館できるまでの手続きや所要時間、手ぶらで行っても作業出来る環境があるか等もポイントかもしれません。PCや工具、椅子などの貸し出し、棚板やケーブルの販売を行っているデータセンターもあります。

データセンターを利用するなら費用と手間を考えて

他にも、データセンターによっては異なる付加価値があります。サービスが充実しているデータセンターの方が高額になるのは必然ですが、手を動かす担当者の方の手間も考慮して費用対効果を見るべきかと思います。

参考までに、データセンターでかかる費用を算出する際、予めどのような要件を揃える必要があるのか基本項目をご紹介します。

サーバーラックの必要台数は何台?

データセンターに設置したいサーバーやその他の機器の数やサイズ、重量によって必要なラック数が変わります。熱気が籠ってしまうため詰め込みすぎないようにしましょう。

必要な電力量は何kVA?

kVA(キロボルトアンペア、ケーブイエー)とは、消費電力のことです。

機械は電力がないと動きませんので契約したラックにどの程度の電力量が必要かを想定しておく必要があります。逆に、利用ラックの提供可能電力(kVA)上限を確認し、容量内で利用することが重要となります。

電源の系統数は1本 or 2本?

データセンターによっては、ラックに引き込む電源を冗長化する事が出来ます。万が一、片側の電源供給が滞った場合のバックアップとして、予め別系統の電源を追加契約出来るというものです。

インターネット接続回線は何を選ぶ?

データセンター事業者がもつ共用回線や専有回線から選択する事も出来ますし、自社指定の通信キャリアの回線を引き込むことも出来ます。必要帯域や固定グローバルIP数に応じて費用が変動します。

ハウスケーブル費用はかかる?

データセンターによりますが、データセンター構内での配線にハウスケーブルを指定される場合があります。初期費用が発生するほか、ランニングコストもかかるケースがほとんどですので、思わぬ出費がないよう事前に確認しておきましょう。

他にも必要な項目があるかもしれませんので、基本項目として捉えておいてください。実際に現地に行く可能性がある担当者の方にとって利用しやすいデータセンターが見つかることを祈っています。

情シス担当者の仕事として切っても切れないサーバー運用。利便性もさることながらBCP対策としての有効性も踏まえて考えていかなければいけません。

いつ来てもおかしくないと言われる首都直下型地震を踏まえて、データセンターもメインセンターの他にDRサイト※を用意する企業も少なくありません。予算は無尽蔵ではないですから、優先順位をつけて最適なサーバー運用を模索していきたいですね。

DRサイトとは...災害などで主要なITシステム拠点での業務の続行が不可能になった際に、緊急の代替拠点として使用する施設や設備のこと