【情シス向け】ブラウザの「安全に接続できません」「保護されていません」警告への対処法

「このサイトは安全に接続できません」とは何が起きているのか

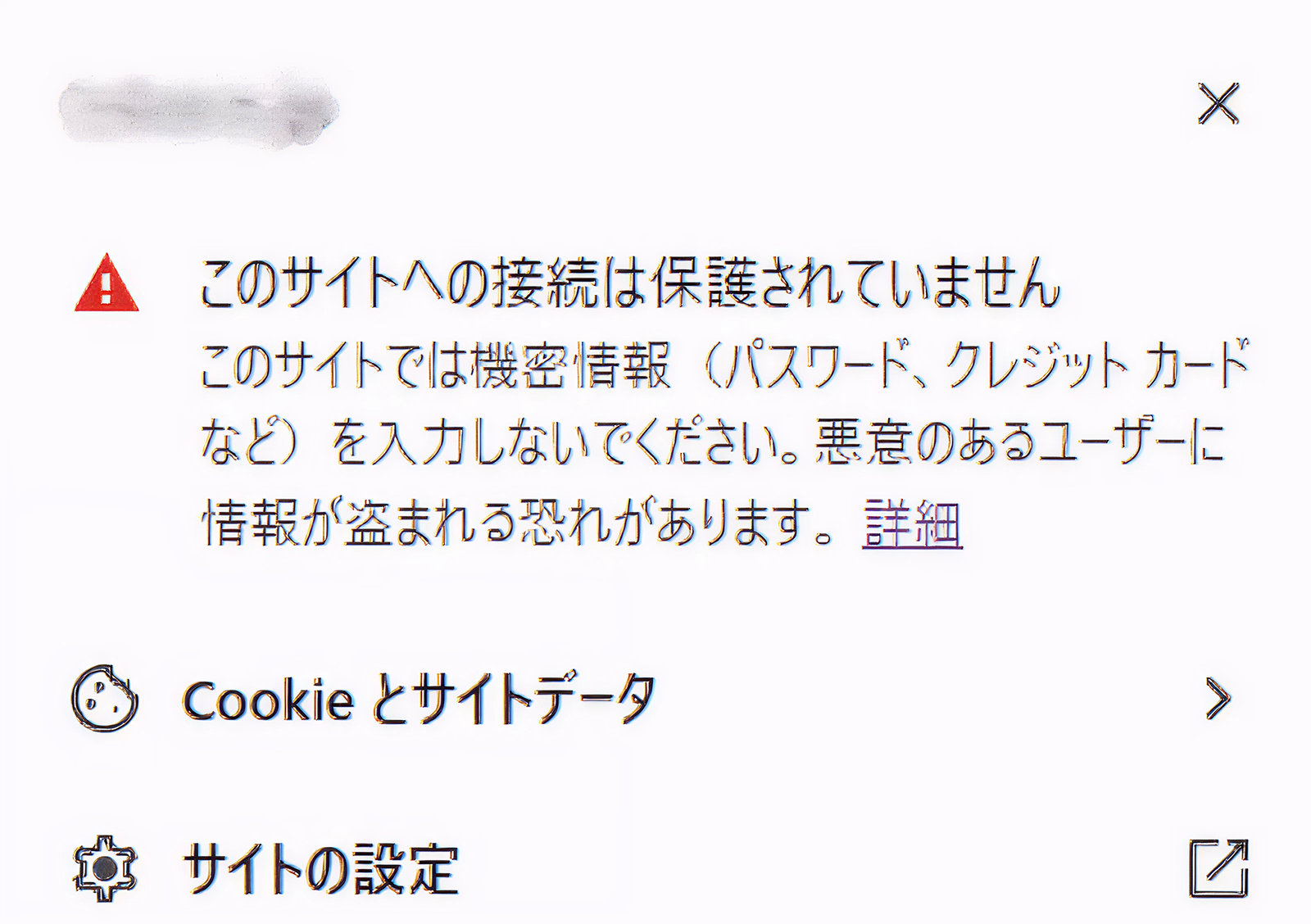

Webサイトを開いた際に「このサイトは安全に接続できません」と表示されるのを目にしたことはありませんか?

この警告は、お使いのブラウザやOSのバージョンによって、「このサイトの接続は保護されていません」といったメッセージで表示されることもあります。

この「安全に接続できない」「保護されていない」という状態は、ブラウザが通信相手の正当性や暗号化の安全性を十分に検証できなかったことを意味します。多くの場合、SSL/TLS通信の確立過程において、何らかの不整合が発生しており、安全な通信が成立しないと判断されています。

ただし、この警告が表示されたからといって、直ちにマルウェアに感染するサイトであるとは限りません。証明書設定の不備や端末側の環境要因など、技術的な理由で表示されるケースも少なくありません。

「このサイトは安全に接続できません」等のエラーが表示される原因5選

1.Webサイト側のSSL/TLS証明書に問題がある

「このサイトは安全に接続できません」という警告が表示される原因として、最も多いのがWebサイト側のSSL/TLS証明書に起因する問題です。代表的なものとしては、証明書の有効期限切れ、証明書に記載されたドメイン名と実際にアクセスしているURLが一致していないケース、そして中間証明書の設定不備などが挙げられます。これらの状態では、ブラウザが通信相手を正しく検証できず、安全な接続が確立できないと判断します。

2.古いSSL/TLS方式を使用している

WebサイトがTLS 1.0やTLS 1.1といった非推奨の暗号化方式を使用している場合も、警告が表示される原因となります。これらの方式は既知の脆弱性が指摘されており、現在の主要なブラウザでは安全性確保の観点から、意図的に通信が遮断される設計となっています。そのためサイト自体が稼働していても、ブラウザ側の判断によって「安全に接続できない」と表示されます。

3.端末・ブラウザ側のキャッシュや一時データの影響

Webサイトや証明書に問題がないにもかかわらず警告が表示される場合、端末やブラウザに保存されたキャッシュや一時データが影響しているケースも考えられます。特に、証明書が更新された直後などは、古い情報が残っていることで誤った判定が行われることがあります。このような場合、ブラウザのキャッシュ削除や再起動によって問題が解消することも少なくありません。

4.ブラウザ拡張機能・セキュリティ機能の干渉

ブラウザに導入されている拡張機能やセキュリティ機能が、通信を妨げて警告を引き起こすケースもあります。広告ブロックやHTTPS通信を強制する拡張機能、あるいはセキュリティ系アドオンが通信内容を検査・遮断することで、結果として「安全に接続できない」と判断される場合があります。

5.セキュリティ製品による遮断

ウイルス対策ソフトやEDR、プロキシ製品などのセキュリティ対策が原因で、警告が表示される場合もあります。後述のSSLインスペクションによる証明書の差し替えや、レピュテーション機能によるWebアクセス制御などが代表例です。この場合、ブラウザ上では単に「安全に接続できません」と表示されますが、実際にはセキュリティ製品側が意図的に通信を遮断しています。

補足:端末の日時設定が影響するケースもある

頻度は高くありませんが、端末の日時設定が正しくないことが原因で警告が表示される場合もあります。証明書の有効期限は日時情報をもとに検証されるため、時刻が大きくずれていると正常なサイトでもエラーと判断されてしまいます。キッティング直後の端末や、長期間使用されていなかった端末では意図せず日時がずれていることもあります。

「このサイトは安全に接続できません」等が表示される場合の対処法

1.まずはエラーコードの確認

闇雲に対処を始める前に、ブラウザ画面の「詳細」ボタン(または「詳細設定」)をクリックし、「NET::ERR_CERT_...」から始まるエラーコードを確認してみましょう。これが原因特定のための唯一の客観的な証拠になります。

エラーコード | 主な原因 | 切り分けのヒント |

|---|---|---|

ERR_CERT_DATE_INVALID | 証明書の期限切れ、端末の時刻ずれ | サイト側の証明書更新漏れ、またはPCの日時設定ミスを確認 |

ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID | 信頼されない認証局、中間証明書不足 | 組織内プロキシやSSL検査の影響、またはサーバー証明書設定不備 |

ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID | ドメイン名の不一致 | アクセスURLと証明書に登録されたドメインが一致しているか確認 |

ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH | 古いTLSバージョン・暗号方式の使用 | サイトがTLS 1.0/1.1等の旧方式のみ対応していないか確認 |

2.URLを確認する

- URLが「https://」で始まっているかを確認する

- ドメイン名に不自然な文字列や誤字が含まれていないかを確認する

- 正規のサイトをブックマークや公式ページ経由で開き直す

※URLが「」httpで始まっていても、サイト自体は表示される場合があります。これは通信が暗号化されていないだけで、ブラウザとしては接続自体を完全には拒否していないためです。ただし、通信内容が第三者に盗み見られる可能性があるため、ログインや個人情報の入力は避けるべき状態と言えます。

3.SSL/TLS証明書を確認・更新する(サイト管理者側)

- 対象ページを開き、警告画面から証明書の詳細情報を開く

- 証明書の有効期限・発行元・適用されているドメインが正しいかをチェックする

- ドメイン管理側の管理画面にログインし、現在の証明書の状態を確認する

- 利用している証明書サービス(CAや証明書発行プラットフォーム)から新しい証明書を発行する

- 発行した証明書をWebサーバーへ反映し、必要に応じて中間証明書も追加する

※この部分が原因になっているケースが多い所感です

- サーバーの設定をリロードまたは再起動し、警告が表示されなくなったか動作を確認する

4.セキュリティ製品を確認し、必要に応じて例外設定を検討す

上述のように、ウイルス対策ソフトやEDR、社内プロキシといったセキュリティ製品が、サイトを危険と判断して通信を遮断しているケースがあります。まずは管理コンソールのログを確認し、ブロックの直接的な原因を特定してください。

よくある原因のひとつに、セキュリティ製品が暗号化された通信を一度「開封」して中身を検査するSSLインスペクションの影響があります。この仕組みでは、製品が通信経路に割り込んで独自の証明書を差し込むため、ブラウザ側が「正規の証明書ではない」と判断して警告を発することがあります。

また、URLそのものの「評判」を評価するレピュテーション判定によって、安全性が低いと見なされ遮断されている可能性も考えられます。これらの挙動を確認した上で、業務に必須かつ正当なサイトであり、安全性に問題がないと判断できた場合にのみ例外設定(ホワイトリスト登録)を検討します。

例外設定を行う際は、以下のような流れになります。

- 対象URLやドメインを特定する(警告ページのURLを確認)

- セキュリティ製品の管理画面で例外(ホワイトリスト)に追加する

- 追加範囲を慎重に指定する(URL単位、ドメイン単位等)

- 反映後の動作確認を行い、意図しない許可が起きていないかを確認する

- 必要に応じて期間限定の例外とし、後で見直す

ただし、例外設定は保護レベルを下げる操作であるため、むやみに拡大せず、情報システム側で責任を持って判断することが重要です。

5.ブラウザやOSを最新の状態に更新する

ブラウザやOSが古いバージョンのままだと、最新の暗号化方式に対応できず、正規のサイトでも警告が表示されることがあります。まずはブラウザを最新バージョンにアップデートし、OSの更新が滞っていないかも確認します。古い環境のまま利用していると、接続エラーだけでなくセキュリティリスクも高まるため、定期的なアップデートは非常に重要です。

6.ブラウザを変えてページにアクセスしてみる

Chrome で警告が出ても、独自の証明書ストアを保持している Firefox では正常に表示されるケースがあります。これはブラウザごとに証明書検証の挙動や拡張機能の影響範囲が異なるためです。以前ほど有効な対処法ではありませんが、別ブラウザで再現性を確認することで、問題が端末全体なのか、特定ブラウザのみなのかを切り分けやすくなります。

7.その他

以下のような簡単な確認でも問題が解消することがあります。

- ブラウザの拡張機能を見直す

- ネットワークを切り替える

ブラウザの拡張機能を見直す

広告ブロックやHTTPS強制系の拡張機能が通信を妨げている場合があります。一時的に無効化して挙動を確認します。

ネットワークを切り替える

回線の不安定さやプロキシ設定が原因となっている場合もあります。Wi-Fiと有線の切り替えや、別の回線に接続し直してみることで、ネットワーク側に問題があるかどうかを切り分けられます。

いかがでしたか。「安全に接続できません」という言葉を見ると、ついヒヤッとしてしまうかもしれませんが、原因と対処法を整理しておけば、パニックにならずに解決へ近づけるはずです。

今回ご紹介したエラーコードの確認や切り分け方法を、トラブル解決のヒントとしてぜひ活用してみてください。

執筆者